Morreu Arthur C. Clarke.

Soube-o ontem à noite, através da televisão. A primeira sensação com que se fica, é a eterna surpresa de quando morre um imortal.

Recordo-me da primeira vez em que ouvi falar dele; mais, em que o vi, e ouvi falar, mediado pela televisão, na saudosa série Arthur C. Clarke’s Mysterious World (ITV, 1980). Ficou-me para sempre na memória, a forma como a explicação científica dos vários fenómenos analisados era tão fantástica e maravilhosa, como os próprios mistérios que esses fenómenos pareciam incorporar: desde o eclipse do sol, até um incontestável OVNI (ou devo dizer disco voador?) que era afinal um truque da luz nas asas de uma avioneta. Ali se encontrava condensado, sem que eu o soubesse ainda, o segredo da literatura de Ficção Científica, arte em que o mestre era exímio.

Os seus textos nem sempre eram de grande riqueza estilística, se é que alguma possuíam; os seus romances eram demasiado desiguais e, na minha opinião, o seu melhor trabalho encontra-se no formato curto, onde nos deixou preciosos delicatessen em contos como “The Nine Billion Names of God”, “Transit of Earth”, “Jupiter Five”, ou esse sublime conjunto narrativo que veio a formar Childhood’s End (1953), sem cuja existência não seria possível o final revolucionário de 2001: A Space Odyssey (Kubrick, 1968).

Curiosamente, foi Kubrick, o mais frio, racional e exigente dos realizadores quem melhor compreendeu a especial poética da narrativa de Clarke: a beleza e o sentido de maravilhoso que resulta da simples exploração científica do universo, levada a cabo por uma espécie humana ainda na sua infância cosmológica.

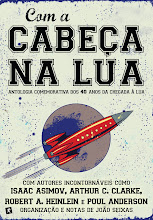

Com a morte de Clarke, o quarto dos quatro grandes da era Campbelliana (Heinlein, Asimov e Van Vogt eram os outros três) morreu definitivamente a Golden Age da Ficção Científica.

Recordo-me da primeira vez em que ouvi falar dele; mais, em que o vi, e ouvi falar, mediado pela televisão, na saudosa série Arthur C. Clarke’s Mysterious World (ITV, 1980). Ficou-me para sempre na memória, a forma como a explicação científica dos vários fenómenos analisados era tão fantástica e maravilhosa, como os próprios mistérios que esses fenómenos pareciam incorporar: desde o eclipse do sol, até um incontestável OVNI (ou devo dizer disco voador?) que era afinal um truque da luz nas asas de uma avioneta. Ali se encontrava condensado, sem que eu o soubesse ainda, o segredo da literatura de Ficção Científica, arte em que o mestre era exímio.

Os seus textos nem sempre eram de grande riqueza estilística, se é que alguma possuíam; os seus romances eram demasiado desiguais e, na minha opinião, o seu melhor trabalho encontra-se no formato curto, onde nos deixou preciosos delicatessen em contos como “The Nine Billion Names of God”, “Transit of Earth”, “Jupiter Five”, ou esse sublime conjunto narrativo que veio a formar Childhood’s End (1953), sem cuja existência não seria possível o final revolucionário de 2001: A Space Odyssey (Kubrick, 1968).

Curiosamente, foi Kubrick, o mais frio, racional e exigente dos realizadores quem melhor compreendeu a especial poética da narrativa de Clarke: a beleza e o sentido de maravilhoso que resulta da simples exploração científica do universo, levada a cabo por uma espécie humana ainda na sua infância cosmológica.

Com a morte de Clarke, o quarto dos quatro grandes da era Campbelliana (Heinlein, Asimov e Van Vogt eram os outros três) morreu definitivamente a Golden Age da Ficção Científica.

Morreu um pedaço importante do imaginário colectivo da segunda metade do século XX e, pelo menos desta vez, o cliché é verdadeiro: o universo ficou realmente mais pobre.

Sem comentários:

Enviar um comentário